【白熱|約1万文字】規模によらない!?林業事業体の『データ活用力』の肝とは|森ハブ

林業業界が目指すDXにおいては、まず第一段階としての"デジタルツールの導入"が一定進んできていますが、その次のステップとしての業務の効率化・高度化(持続的イノベーション)、更には事業構造の転換や新たな価値軸の提案(破壊的イノベーション)に向けた議論が必要な段階にあります。

そこで、それぞれのイノベーションに関するテーマを設け、先進事業者等との座談会を通じて課題を深掘り、林業DX推進およびその支援事業者の事業開発に参考になる情報を整理しました。

座談会内容を纏めた本記事とレポート(本記事下部参照)をあわせてご覧ください。

※本記事は森ハブ(https://morihub-info.com)の一環で事業者向けの情報発信を行うものです。森ハブでは、林業の安全性と生産性の飛躍的な向上を図るための新技術の開発と現場実装に向けて、異分野と林業が融合するプラットフォームの運営、新技術の実装に取り組む地域への伴走支援等に取り組んでいます。

【登壇者プロフィール】

▼宮城十條林産 山林部課長・経営企画室長 梶原 領太さん(以下、梶原)

九州出身。 九州大学にて森林保全分野で博士号(芸術工学)取得。 九州大学ITPセンターの研究員を経て、国際航業株式会社入社。主に海外のREDD+関連事業、国内の森林計測・解析及びコンサルタント事業、並びに国内林業・木材産業変革を目指した新規事業立ち上げ・技術開発に従事。その後、構築した林業・木材産業変革の戦略を実行すべく、現職の宮城十條林産株式会社に転職、主に林業統括支援、経営企画、技術・事業開発に従事。

▼マプリィ 執行役員 中村 大知さん(以下、中村)

北海道大学卒。東京で勤務する中で代表の山口と出会い、地方の一次産業やコミュニティの可能性を感じてマプリィに転職。マプリィでは営業を担当。

▼森淵林業 代表取締役 森淵 百合明(事前ヒアリング内容の紹介のみ)

岡山県北部出身で岡山県立勝間田高等学校林業課を卒業後、院庄林業株式会社へ就職し木材加工に従事し、4年後住友重機グループ会社である新日本造機株式会社に転職、ファスナー工場で製造担当を経て、家業である林業(素材生産)を受継ぎ今に至る。

【ファシリテーター】

▼社会実装推進センター 中間 康介(以下、中間)

九州大学大学院森林資源科学専攻修了後、(株)野村総合研究所にて官民連携プロジェクトの制度設計等を担当。その後独立し、スタートアップにて介護関連事業の立ち上げに従事した後、経済産業省、林野庁等のスタートアップ支援政策の事務局に参画。(株)GREEN FORESTERS取締役を兼任。

中間)今日は林業事業体の”データ活用力”というテーマで、宮城県を中心に大規模に活動されている林業事業体である宮城十條林産の梶原さん、梶原さんとも協業経験があるマプリィの中村さんにお越しいただいております。

梶原)宮城十條林産の梶原です。今日はよろしくお願いします。宮城十條林産で山林部課長と経営企画室長を担当しています。大学時代は、里山保全の分野で植物社会学的調査、リモセン・GIS等を使った森林の分析・計画を専門として、博士課程まで進みました。

梶原)持続可能な社会実現のために森林の健全化を目指してアカデミアとして活動していましたが、国内外の森林が荒廃するスピードが想像以上に早く、このままでは間に合わないという強い危機感から、スピード感をもって森林保全を進めるためにビジネスの力が必要と考え、民間の航空測量会社に就職しました。

ただ入社後は、会社の方針で海外の気候変動関連の森林関連業務に携わり、想定していた国内ではありませんでしたが、お陰で逆にとても視野が広がる結果になりました。

その後、社内で国内の森林活性化の新規事業が立ち上がることになり、当初の志でしたので異動し、林業の業界で川上から川下までバリューチェーンをつくる取り組みを担当していました。

この時に国内森林の健全化に向けた戦略を構築することができた一方で、ベンダー側でやれることにも限界を感じ、構築した戦略を最速で実行するためには林業事業体の中で取り組む必要があると考え、この会社に転職して今に至ります。

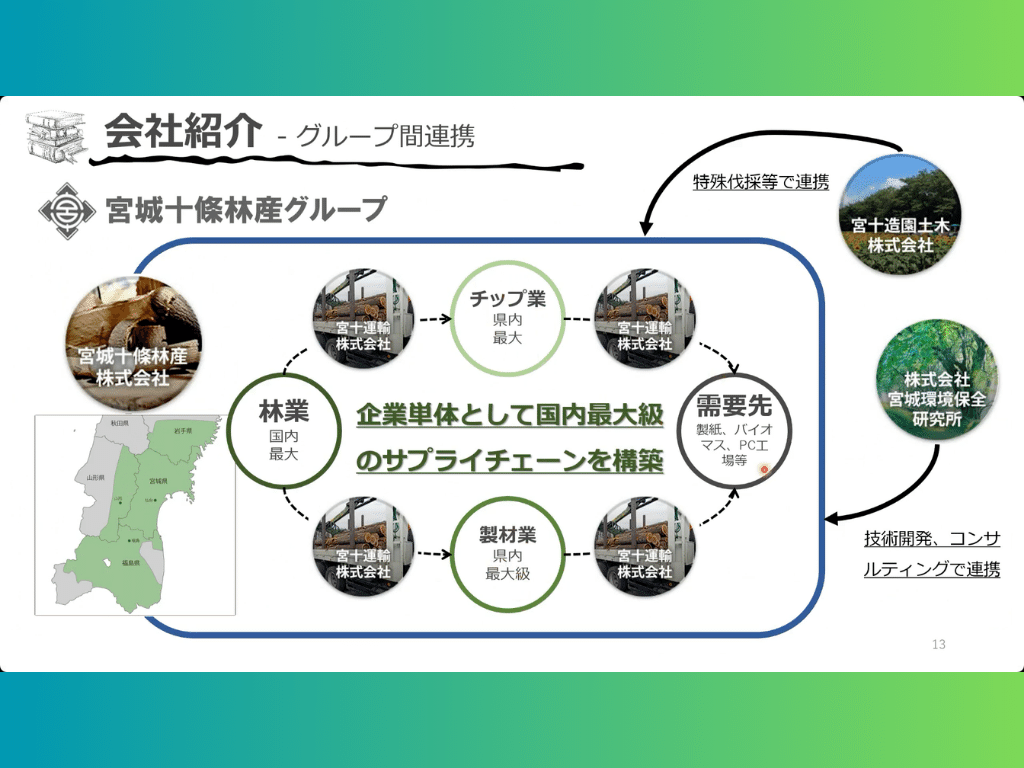

中間)現在15万m3/年の素材生産量ということで、業界屈指の規模を誇る事業体という認識です。林野庁の異分野技術導入実証事業などにも採択され、新しい技術の導入や地域への普及活動についても積極的な事業者さんということで、今回お呼びさせていただきました。今日はよろしくお願い申し上げます。

中村)中村大知です。マプリィで主に営業を担当しています。経歴としては東京のIT企業に就職していたのですが、元々出身が石川県の田舎でして、地方の一次産業やコミュニティには興味関心がありました。

中村)そんななかで代表の山口に出会い、そのビジョンに共感してマプリィ社にジョインしました。マプリィの事業は、iPhoneや簡易な機器で、簡単に毎木調査や外周測量などの日々の業務に繋がるデータ取得ができるサービスを作っています。

北海道から沖縄まで各種団体に利用されており、造林補助金への申請にも約20都道府県で許可されています。最近ではデータ取得の先の、成長曲線など森林の評価ができるような解析機能や、より広域にデータ取得ができるレーザードローン、MMSなどのハードウェア開発など、領域は徐々に拡げているところです。

梶原)お会いした当初に開発のロードマップを見せていただいたことがあったのですが、要件の1つ1つがそれぞれに多数のベンダーがしのぎを削る分野で本当にこんなに開発できるのかと正直疑問に思っていましたが、通常では考えられないスピードでこれらを開発・商品化されていて、元ベンダーの視点からもとんでもない会社さんだなと驚いています。

弊社のGIS関連の実証に伴走してもらったのですが、その伴走力が特徴の会社さんですよね。今日はこういう形でお話しできる機会ができて嬉しいです。

間接部門や人材へ投資ができるレベルの”規模”を求めていくことの重要性。

中間)最初に梶原さんに話題を振りたいのですが、宮城十條林産さんは日本国内では屈指の規模で事業展開されていますが、規模というデータ活用において事業規模はどう関わってきますでしょうか。

梶原)まず前提として、弊社は比較的大規模な事業体ではありますが、まだまだ他産業の”大企業”レベルの大きさではなく、林業を産業として成り立たせていくうえで、他産業のいわゆる”大企業”レベルの規模が必要になってくると感じており、弊社もまだ道半ばという認識です。

ただ、比較的大きな組織にいるうえで、「経営」ができる規模という重要性を感じています。要は間接部門をしっかり持てる規模になることで、技術・設備だけでなくある程度人材に対しても投資ができたり、間接部門が数値を管理することで、投資対効果も把握しやすいということがあります。

また、弊社には業務基準書という社内マニュアルがあり、全員がスマホで確認でき、また現場から改善提案ができるようにしています。

これは、私が転職前から経営コンサルを入れて作成されていたものですが、背中を見て覚えろの林業の業界にあって、業務の標準化を行っている会社を見たことがなかったので、とても驚いたのを覚えています。

業務が標準化されていることで、人材についても具体的な基準をもってスキルを評価することができ、結果として人材育成に対する投資対効果も把握しやすくなっています。

中間)梶原さんは、元々航空測量会社というベンダー側にいた立場でもありますが、その立場からも規模の重要性を感じられていたのでしょうか?

梶原)ベンダー側にいたときの経験として、リテラシーが決して高くない林業業界において、小規模事業者がそれぞれDXに係るツールを導入・実装していくことは、費用面でも技術面でもかなり高いハードルだと感じていました。

一方で、規模が大きい事業体であれば、例えばツールの導入により改善の余地が多く残る林業において1割の生産性向上を図れると仮定した場合、乱暴な計算ですが弊社ですと売上20億円で2億円の効果があることになり、逆説的に言うと2億円の投資ができるということになります。

このように大規模事業者が、確りと新しい技術を使いこなし、社内で効果を出した後に、そのノウハウを業界内に伝播させていく…というステップが必要なのではないかと考えたのが、私がこの会社に転職してきた戦略の1つでもあります。

ですので、弊社で実装したドローン測量やGISについてマプリィさんとも協業しながら、弊社内の”データ活用方法”のノウハウを他の林業事業体へ横展開していくことを意図して、林野庁の異分野技術導入実証事業に取り組んだ経緯があります。

規模によらず、トップが意思をもって業務や経営を改善するプロセスが「データ活用力」

中間)規模が重要といいつつも、林業業界には小規模事業者が多いのも事実。こういった方々のDXに伴走されているマプリィさんとしては如何でしょう?

中村)たしかに規模があった方が投資対効果が得やすいのは間違い無いですし、ベンダーとしても初期プロダクトの開発を伴走してもらうパートナーとしては、その対応ができる余裕がある規模が必要かもしれません。

一方、小規模な事業者であってもデジタル化やデータ活用の効果は出せると思っています。僕たちは月額1万円というサブスクモデルなので、まずは導入してもらい、小さな困り事を伴走しながら価値を感じてもらって、なるべく継続してご利用いただくというプロセスを踏んでいます。

梶原)私も、この「伴走」が重要だと思います。マプリィさんはここに力を入れられているのが特徴的ですが、そうは言ってもITベンダーが全て「伴走」するのは難しいと思うので、同業で「データの活用方法」のノウハウを持つ弊社が「伴走」パートを担うことで、導入・実装をスムーズに進めることが可能ではと思い、マプリィさんと取り組んでおりました。

中間)事前にヒアリングをさせていただいた小規模事業者として、岡山の森淵林業さんは、Excelシートで現場の生産性の予測と実績をデータ化しており、それを定期的に社内の定例会議で参照し、作業工程や導入機械について評価・改善をしていくことに活用しているとのことでした。

要はデータを取るためではなく、ちゃんと人材を評価・育成するために使っているというデータ活用の目的感が明確でした。

梶原)確かに、私が知っている機械化やDXへの投資に積極的な事業体は、元々日報等が確りしていて、自分達で成果を把握して改善していくというプロセス自体が定着していたところが多かったと感じますね。

中村)確かにマプリィの初期ユーザーも、異業種でそういったデータ活用をした経験がある方も多かったと感じます。その意識が経営者や現場にあれば、組織規模によらず日々の業務改善や意思決定にデータやGISは活用できるのだと思います。

中間)森淵林業さんは、データの活用において大前提になるのはトップの”意思”を明確に示すことだともおっしゃっていました。

梶原)おっしゃる通りで、トップが明確なビジョンと変革への強い意思をお持ちの事業体であれば、規模に関係なくスピード感をもって実装まで取り組めるのだと思います。

特に、トップが異業種・異分野経験者だと、常識にとらわれず変革の意思を持たれていることが多いです。ここは、規模に関係なく重要なポイントだと思います。

現場を巻き込むうえでは、小さな成功体験を積み上げ・波及させていくこと

中間)経営側が意識を持ったとして、それに現場を巻き込んでいくことは大変だと思います。この観点で重要なことは何でしょうか?

梶原)私は、小さな成功体験を早く多く作ることが重要だと思っています。本当に些細なことでよいので、分かり易いお困りごとをデジタルで解決する。それを積み上げていくことで、IT技術に対するモチベーションとリテラシーが浸透していくと考えています。

中村)僕たちが造林補助金対応をしているのもそういう位置づけです。本当にやりたいことは環境価値を含めた可視化や価値の最大化ということなんですが、その手前で一番現場として成果が見えやすい測量業務から実装しているという状況です。

特に初期段階では成功体験を感じるところまで伴走することが大事で、現場に訪問してボタンの押し方から含めてレクチャーしていました。

中間)それは凄い。。とはいえ毎回現地でサポートするわけにもいかないと思いつつ、どこまで”伴走”するというスタンスなんでしょうか。

中村)明確な基準は難しいのですが、顧客ニーズの緊急性や自社のビジョンとの整合性などで優先順位を付けています。現場の人が迷いなく測量ができて成果品としても使えるというのは、まさに顧客ニーズの緊急性が高い重要な機能なので、そこについては優先的に現場にも足を運んで対応してきました。

以前から少しずつ作ってきたクレジット創出に対応する新機能もあり、これは環境価値の可視化という意味で自社としても次の一手として重要な機能なので、これも現場に入り込んでトータルサポートで一緒に申請までやっていきたいというのが”伴走”の実態となります。

中間)優先順位を付けたうえで、ある程度そのコストは見込んで対応されているんですね。

中村)僕たちもなるべく林業の現場に行ってサービスを作ってきたものの、まだまだ理解を深めないといけない部分は多く、ある程度勉強料として割り切っている部分はあります。

本当の現場での細かい業務内容や発生頻度まで理解しないといけないので、程度問題はあれど、なるべく内部に入り込みたいなと思います。

梶原)マプリィさんは、発注者の言うことを全部聞くベンダーというわけではなく、マプリィさんとしての大きなビジョン・方向性ももちながら伴走してくれる。そのバランスは大事なポイントだと思います。

中間)小規模事業者が多数いる林業業界において、それぞれの組織で成功体験を生んでいくのもかなり大変ではありますね。

梶原)地域レベル、産業レベルで成功体験が伝播していくという観点も重要かと思います。

あそこが上手くいってるから…という形で評判は拡がっていくものなので、まず各地域でファーストペンギンとなりえる事業体をいかに見出して一緒に取り組み「実装」まで持っていけるかが大事なポイントだと思います。

「実証」までだと補助金などありきで拡がらないので、「実装」までもっていくのがポイントです。ベンダーとその初期ユーザーが協業して、しっかりとその成果も発信していくことで、最初のハードルを下げていける部分はあると思います。

中間)その観点だと、失敗体験も伝播してネガティブキャンペーンに繋がりかねないのも注意ですね。少なくとも初期段階においては、大きなことを目指し過ぎないことも重要そうですね。

若手や高リテラシー人材を上手く使って、組織内でモチベーションを伝播させていく

中間)”データ活用力”って組織内でどう育てていけるのでしょうか?

梶原)成功体験の話に近いですが、最初のフォローが大事だなと思います。例えば我々でいうと、境界確認作業のデジタル化から着手したんです。

その際は、ツールのどのボタンをどう押す…くらいまで相当細かくマニュアルを作りました。そのボタンを押す意味が最初は分からなくても、まず動かせるところまでフォローする。

そこで、若い人材が徐々に活用できるようになっていき、若い人材の組織内での存在感が高まっていくという良い流れができました。

このように社内で実装できた技術は、新入社員研修にもカリキュラムを導入することで、徐々にデータを活用する人材が組織内で増えていくような流れができつつあります。

中間)若手とベテランで使いこなし方には差が出てくるということなんでしょうか。

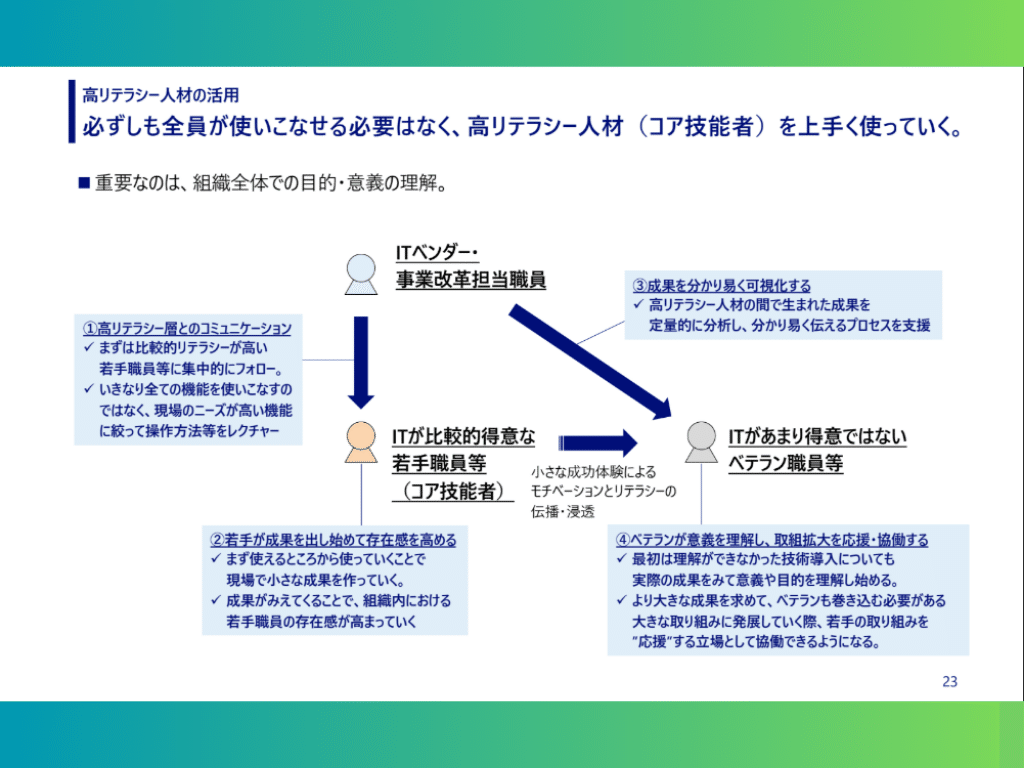

梶原)それは正直ありますが、必ずしも全員が使いこなせなくてもよいのではないかと思います。

重要なのは、ベテラン側はそのデータ活用の”意義”を理解して、若手がデータを踏まえて述べる意見を尊重していくことができればよいと思っています。

そうすることで、成功体験が組織全体で蓄積されていき、データを活用するモチベーションが伝播していくと思います。

中間)なるほど。よくリテラシーの話が林業業界のDXの課題に挙げられるのですが、若手や高リテラシー人材を上手く使いつつ、目的や意義を組織全体で理解させることが重要なんだと認識しました。

中村)森林組合さんでも、若手などにひとりくらいITが少し強くて実質担当的なポジションの人がいたりするので、まずはその人とやりとりしていくことになっていくことが多いです。

ただツールの機能全部を使いこなせるところまでは難しいので、その組織で一番ニーズのある機能をまずひとつだけ使ってもらえれば、まずはアプリや機器を触ってくれるようになるので、その小さな成功体験の効果や意義を、他の方にも分かるように可視化していきたいなと思います。

どのデータがどう価値を生むかは、事業体のビジョンやビジネスモデルと直結する

中間)ちょっと話をデータの話に移します。林業という業態的に、少なくとも既存業務ではそこまで精緻なデータがなくてもある程度は回っている現状があったりします。

今後、技術革新によってあらゆるデータを取得・統合できていくなかで、林業事業体はどうそれを活用していくべきなのでしょうか。

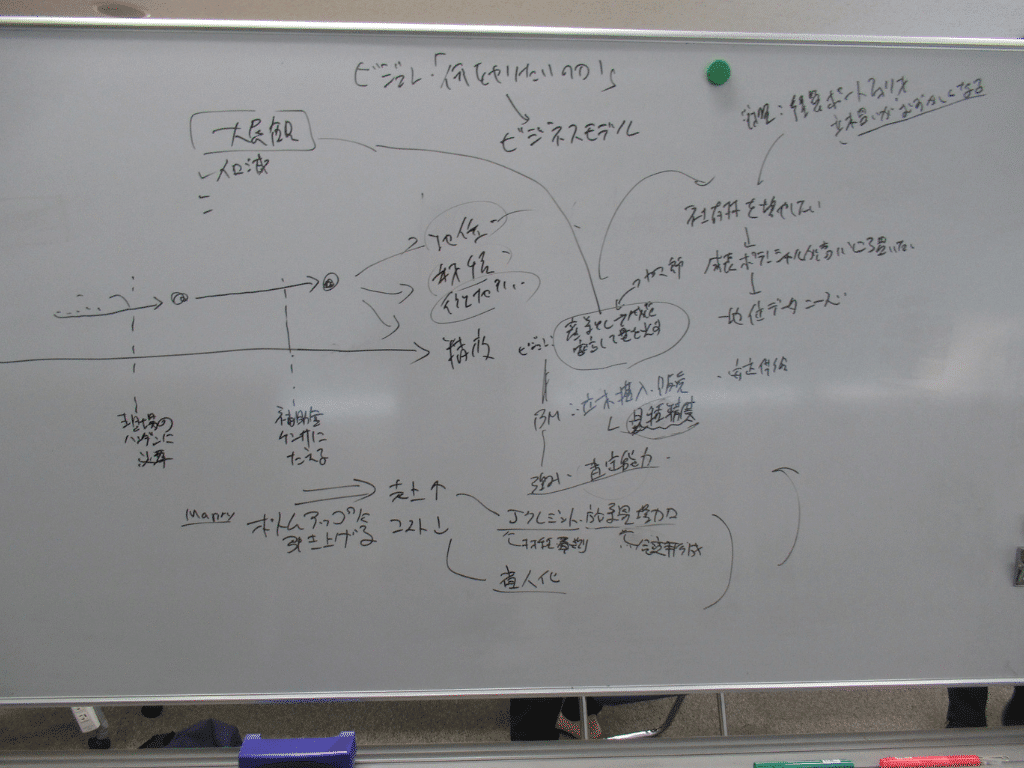

梶原)取りあえず技術を導入して…というのだと、実装までいかないことが多いと感じます。

本質的に重要なのは、経営者として何をやりたいのか、大局観をもってビジョンや目標を設定し、それに資する技術…という順番で検討するべきなんだと思います。

一方で、先に述べたように、まず現場で実装して成功体験を積むことも重要です。私も実際には、成功体験を先行して進め、ある程度組織内で認知された段階でビジョンや目標の設定に取り組みました。

梶原)例えば弊社は、30年後に100万m3という規模で、産業として木材を安定供給していくところを目指しています。

そのビジョンを実現するために重要で、かつ我々の一番の強みとなっているのが立木査定能力。立木を買うというビジネスモデルにおいて、高く買いすぎて損してもダメだが、安く買いすぎて儲け過ぎても地域での信頼を失う。

地域で信頼を積み上げて、木材を安定供給をしていくために、立木査定精度を高める技術と人材への投資をしているんです。

中間)なるほど。

ドローンやGISで精緻なデータを取得することは、単なる業務効率化で短期的な利益に繋がるという視点だけではなく、100万m3規模の安定供給という目標を実現するために必要なものを獲得するということなんですね。

確かに査定業務のDXは、誰でも精度高く査定ができる業務標準化や、地域の信頼に繋がり、結果スケーラビリティを獲得していくのですね。

中村)一方で現場レベルでは、ボトムアップにどんどんやれることを増やしていくという方向性もあると思います。

マプリィではまず標準地調査や測量という省人化のニーズで入っていっているのですが、次は新たな売上創出ということで、Jクレジット創出支援や、施業量増加につながる合意形成支援などのニーズもでてきており、それに対応し始めています。

本当はトップダウン的に将来に向けた投資に対応していく形でも利用は増やしていきたいと思っています。

梶原)確かに、経営側に理解があり、現場にモチベーション高い人材がいる場合、まずボトムアップから取り組むことも大事だと思います。また、クレジットや合意形成のニーズは既に顕在化し始めているので、そこから着手するのも良いでしょうね。

中間)トップダウン、ボトムアップ、いずれにアプローチも必要なんでしょうね。現時点ではトップダウンのアプローチができている事業体は多くはないとも思いまして、そういったプレイヤーの存在が、まずはボトムアップに着手し始めているプレイヤーの次の指針になるとよいのかなと思いました。

大局観をもってメガトレンドから自社のビジョンをバックキャストしていく

中間)ちなみに宮城十條林産さんのこの長期ビジョンはどのように作られたのでしょうか?

梶原)全体では約2年半をかけて作っていきました。最初の1年半で経営方針、後の1年で経営戦略を策定しています。順番としては、まずはインプット。

まず私たちの産業とも関連が深い気候変動対策や人口動態などのメガトレンドが継続するという観点+林業のサイクルから30年後をターゲットイヤーと設定し、それらのメガトレンド+近年の動向を調査・研究するところから始めました。

重要なのは、客観的な統計・確度の高い予測なのか、主観的な意見なのかをきちんと分けた上で整理することです。これらの整理した情報を経営戦略会議のメンバー、若手・中堅メンバーに共有していき、まずは共通認識を持つところから始めました。

その次にバックキャスト。整理した30年後の情報から、30年後の社会・会社はどうありたいか、ここは希望ですね、そこで行っている事業や活躍している人材はどのようなものかを経営戦略会議のメンバー、若手・中堅メンバーで集まって定期的に議論をしていきました。

会議を重ねるごとに徐々に議論の抽象度を下げていき、それにつれて現場に近いメンバーも議論に加えていき、アウトプットとしてミッション・ビジョン・バリューが作られました。

そして最終段階としてフォアキャスト。そのミッション・ビジョン・バリューを実現するうえでの現状とのギャップを洗い出していき、優先的に着手していくべき事項や今はやらないことなどを整理していき、直近10年の具体的な中長期の計画に落としていきました。

中間)これは。。想像以上に、力を入れて作られたものだと感じました。この中で、立木査定能力などの投資すべき領域や、今後取得・活用していくべきデータなどが見出されていくのですね。

梶原)その通りです。ただここまでできるには、私のような間接部門の人間を雇えるだけの企業規模が必要だとも思います。そういう意味でも、やはり一定の規模は重要だと感じます。

中村)メガトレンドの調査や方向性の整理は、確かに小規模事業者にはハードルは高いですが、例えば地域事業者のコンソーシアムとか、ある程度行政などもサポートすることで、地域で共有していくこともできたらいいなと思います。

梶原)「どうありたいか」の部分は重要で、それが合う事業者同士であればそこは共有できるかもしれないですね。逆に「どうありたいか」を周りに合わせて曖昧にしてしまうと、結局何をやらないか等の優先順位付けが難しくなってくるかもしれません。

中間)森ハブプラットフォームにおいて、林業事業体と異分野事業者のマッチングという取り組みがあるんですが、こういった中長期のビジョン作りのためのディスカッションパートナーのマッチングといったニーズもあり得るんでしょうね。

梶原)あると思います。実際、異分野事業者とのディスカッションは、我々自身もビジョン作りのプロセスにおいて行いました。大局観をもった議論にするには、短期的な利害関係から離れる必要があると思います。

中間)ありがとうございます。そろそろお時間…ということでして、最後に本日の議論を踏まえた感想やメッセージなどあればお願いします。

梶原)今日私が話したことは、他の産業では当然やられてきた”王道”だとは思うんです。これを林業業界は特殊だから…といって、諦めてしまわないことが重要なのではないかなと。

新規参入者が、ことごとく王道を諦めてニッチなソリューションに走ってしまう傾向があると感じていまして、それも大事だとは思いつつ、業界全体を変えていくうえでは、王道を進める事業者もベンダーも必要ではないかと。

我々はそこで得たノウハウを地域の事業者に展開していくところまで進めたいと思っています。

中村)僕たちは、普段はボトムアップで現場のお困り事を解決する…というスタンスでやってきていますが、宮城十條林産さんのビジョンからトップダウンでDX投資を進めていく話を伺って、ボトムアップとトップダウンの両方の流れを作っていかないと改めて思いましたし、マプリィはそれをサポートできるサービスにしていきたいと思います。

レポートをDLする

本座談会の内容を整理してまとめたレポートを下記より閲覧・DL可能です。合わせてご確認ください。

最新情報をキャッチアップする

『FLAG』では、「社会課題を解決し得る、新しい技術やアイデアの“社会実装”を推進する」ための"実証事業"に関する公募情報、実践的なコンテンツを配信しています。

公式SNSのフォローよろしくお願いいたします。