【注目】先駆者に“木材の川下領域”の『新しい付加価値』を根掘り葉掘り聞いてみた|森ハブ

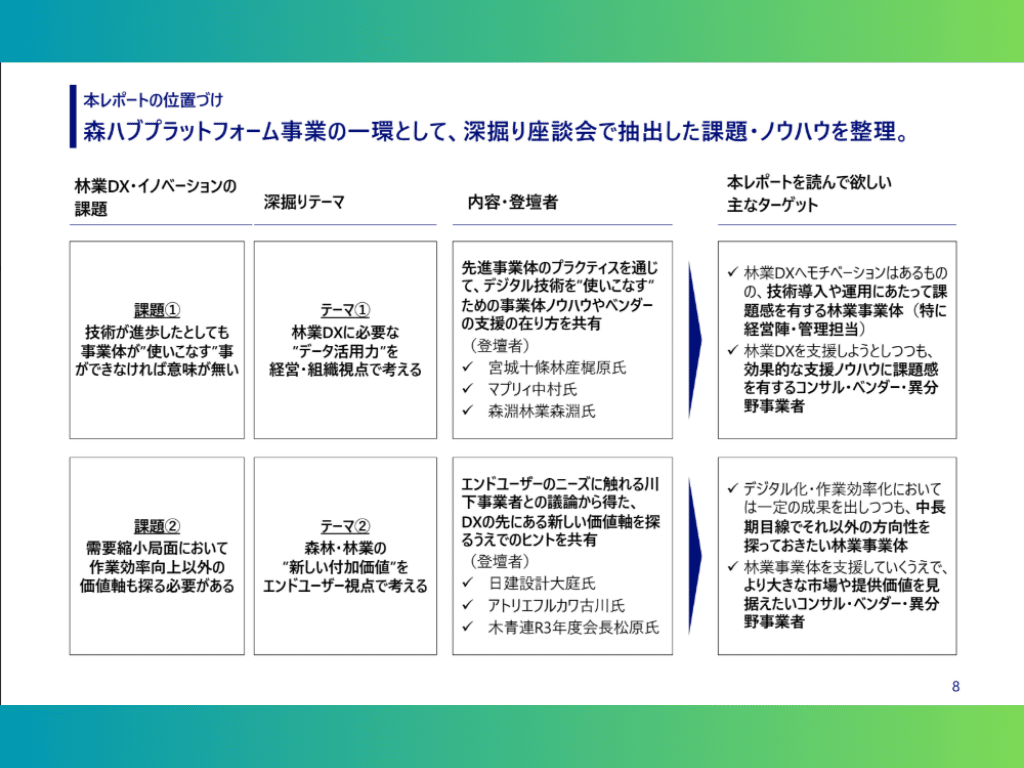

林業業界が目指すDXにおいては、まず第一段階としての"デジタルツールの導入"が一定進んできていますが、その次のステップとしての業務の効率化・高度化(持続的イノベーション)、更には事業構造の転換や新たな価値軸の提案(破壊的イノベーション)に向けた議論が必要な段階にあります。

そこで、それぞれのイノベーションに関するテーマを設け、先進事業者等との座談会を通じて課題を深掘り、林業DX推進およびその支援事業者の事業開発に参考になる情報を整理しました。

座談会内容を纏めた本記事とレポート(本記事下部参照)をあわせてご覧ください。

※本記事は森ハブ(https://morihub-info.com)の一環で事業者向けの情報発信を行うものです。森ハブでは、林業の安全性と生産性の飛躍的な向上を図るための新技術の開発と現場実装に向けて、異分野と林業が融合するプラットフォームの運営、新技術の実装に取り組む地域への伴走支援等に取り組んでいます。

【登壇者プロフィール】

▼アトリエフルカワ一級建築事務所 代表取締役 古川 泰司さん(以下、古川)

一級建築士として主に戸建て等の設計を行いつつ、林業と建築について議論する対話型セミナー「森と建築を一緒に考える」を主催するなど、木造・木材コーディネーターとしての情報発信等も行っている。

▼株式会社 日建設計 設計技術部門 テックデザイングループ Nikken Wood Lab ダイレクター 大庭 拓也さん(以下、大庭)

「つくればつくるほど生命にとって良い建築」を自身のマニフェストとし、建築・都市の木質化に従事。最近では森林と都市の新しい関係を見いだす「つな木」プロジェクトを推進中。

▼日本木材青壮年団体連合会令和3年度会長 松原 輝和さん(以下、松原)

広葉樹フローリング材の製造・販売を軸として木材関連の新規事業に携わる。木青連においてはR3年度会長として”ウッドエンターテインメント”を掲げて普及活動を図るなど、木材の性能コスト以外の価値軸を探ってきた経営者のひとり。現在はテラオホールディングス新規事業担当として活動。

【ファシリテーター】

▼社会実装推進センター 中間 康介(以下、中間)

九州大学大学院森林資源科学専攻修了後、(株)野村総合研究所にて官民連携プロジェクトの制度設計等を担当。その後独立し、スタートアップにて介護関連事業の立ち上げに従事した後、経済産業省、林野庁等のスタートアップ支援政策の事務局に参画。(株)GREEN FORESTERS取締役を兼任。

中間)今日はご覧の通り、川下領域の専門家3名にゲストとして集まってもらっており、木材の川下領域において、”新しい付加価値”は生まれているのか?そこに向けて川上側が対応していかないといけないことは何か?といったポイントをディスカッションしていきたいと思います。

脱炭素・サーキュラーエコノミー含めて、”木造”にお金を払う市場は存在する。

中間)直近の市場や社会構造の変化から、脱炭素等のニーズとして木造建築でどんどんCO2を固定していこう、という流れがあると思いますが、大庭さんは中大規模の建築設計などを手がけられている立場から、どのように考えられますか?

大庭)まず、脱炭素だけでなく、最近はサーキュラーエコノミーも含めて、木造化に対するニーズは高まってきていることを感じます。私もいま色々と調査中ではあるのですが、鋼材等と比べて製造時の炭素排出量が低かったり、ライフサイクル全体でみると木造の価値は更に高まってくると思います。

中間)環境負荷の低さについては過去から木造のメリットとして訴求している部分ではありますが、その価値は高まってきているのでしょうか?

大庭)そう思います。例えば、防火地域や大規模建築で木造化をしようとすると、不燃材のような特殊な処理をした木材を使わなければならないのですが、その価格は100万円/m3にも達します。これだけ払ってでも木造化したいというニーズがあるということだと認識しています。ただこのイメージで「木造って高いね…」と言われるのも厳しいなと感じる部分もあるのですが。

規模を求め過ぎると、結果として地域材を使うのが難しくなる。

中間)木造建築を推進していくうえで、木材調達などに課題は感じていますか?

大庭)やはり大規模な建築となると、材料に対する仕様や納期も厳しくなりがちです。環境的な価値を求めているため、分かり易い認証材の調達を求めた時、日本国内ではそもそも認証森林の割合が相当低く、材が集まらないことが多い。結果として、全国から木をかき集めるというような状況が発生します。

中間)森林認証が進まない原因として、今まで川下側がその価値を評価していない…ということが挙げられていたのですが、そのトレンドは変わってきていると理解しました。一方、そうなるとそもそも森林の所有規模が小規模分散である川上側の対応が次の課題になってくると思われますね。

大庭)私が手がけたオリンピック選手村や昭和学院小学校などの事例では、木材に対する要求をできるだけ下げるために、耐火建築にならない、準耐火建築で認められるような設計上の工夫をしました。つまり今後の木造建築においては、木材の調達・活用を前提とした設計までしないと、本質的な環境価値が提供できないのではと感じています。

中間)Nikken wood labで進めている「つな木」の取り組みは、その中大規模建築の仕様には対応できない部分を活かすための取り組みなわけですね。

大庭)そうなんです。一定程度の量を安定供給していく流通は大事ではあるのですが、それだけではなく、地域内で、ちょっとルーズな仕様でも流通できる経路を小規模でも創出することで、より健全な資源循環を実現できるのではないかということで行っている取り組みです。

何を買うかではなく誰から買うか。顔が見えることで付加価値を生む役物の世界

中間)少しローカル側に視点を移して、戸建ての木造住宅を手がけている古川さんに話を振りたく、個人や地域企業等の施主については、どういうニーズの変化などを感じていますでしょうか?

古川)昔から、木造を建てたい、かつ”良い木”を使って木造を建てたいというニーズは存在します。木材には並材の世界と役物(やくもの)の世界があって、先ほどの大庭さんの話は並材の活用という観点で重要だなと。一方、小規模でもよいので”役物”の価値も高めていかないと、川上側が成り立たないということもあると思います。

ある地域の林業事業体の方から聞いた話ではありますが、並材を有効に活用するための加工技術の付加価値は、川下側に流れます。高付加価値な役物を作り提供していくために、やはり丸太段階、さらには立木段階で価値を生む領域が少しでもあると、並材と組み合わせることで経営全体が成り立つということです。

中間)川上段階での”役物”としての価値とはどういったものなのでしょうか?

古川)役物は、結局工業的な機能や仕様ではなく、”どこ”のものを、”誰から”買うかといった、属人的な要素が強いなと感じます。これは長い間、文化や信頼を蓄積していったものであり、一朝一夕で生み出すことはできません。簡単にいうと、高付加価値の役物は、役物として成立させるための品質を見定める目利きがいてこそ成り立つし、その目利きは林業にまで目が届いている。そういう信頼関係があると、高くてもその目利きから買うことになりますよね。

木材の世界の”ファン”作りとファンコミュニケーション

古川)(埼玉県の)西川材は役物としてすでに認識されていますが、西川材ではさらに、西川Raftersさんが研修や木育プログラムなどの”体験価値”を提供することで、先に地域のファンを作っている取り組みなどがあったりします。これはまさに木材になる前に価値を作っている事例のひとつかなと。昔ながらのレガシーな役物を超えた現代の役物はこういうことかなと思います。

また、まさにファンを多く抱える材木屋であるムラモトさんは、コロナ禍にあって一枚板の銘木市場をyoutube配信で行ったことがありました。銘木のような、ひとつひとつ違う感性的なものが果たしてオンラインで売れるのか…と思っていたら、結構売れたとのこと。これは商品の選別以上に、ムラモトさんファンとファンコミュニケーションの形がyoutube配信だったのだと理解しています。

中間)ファンが作れている事例に、何か共通点は感じますか?

古川)やはり文化的なものとセットで”人格化”ができていることがあると思います。人格とは、必ずしも尖った個人のキャラが必要ということではなく、長い期間積み上げていく信頼感の表出としての人格です。例えば我々もECサイトを使うのに、Amazonと楽天、機能はほぼ一緒でも、何かしら感じる信頼感や評価ポイントがありますよね。でもそれぞれの”人格”を感じていると思います。材木の世界でも、何か”人格”を宿すのか?そのための工夫や取り組みがもっと拡がっていけば、ファン作りやファンコミュニケーションの幅が拡がっていくのではないかと感じています。

中間)サービス自体というよりコミュニティに対する人格を感じている部分もあるかもしれませんね。コミュニティ設計もポイントになりそうだと感じます。

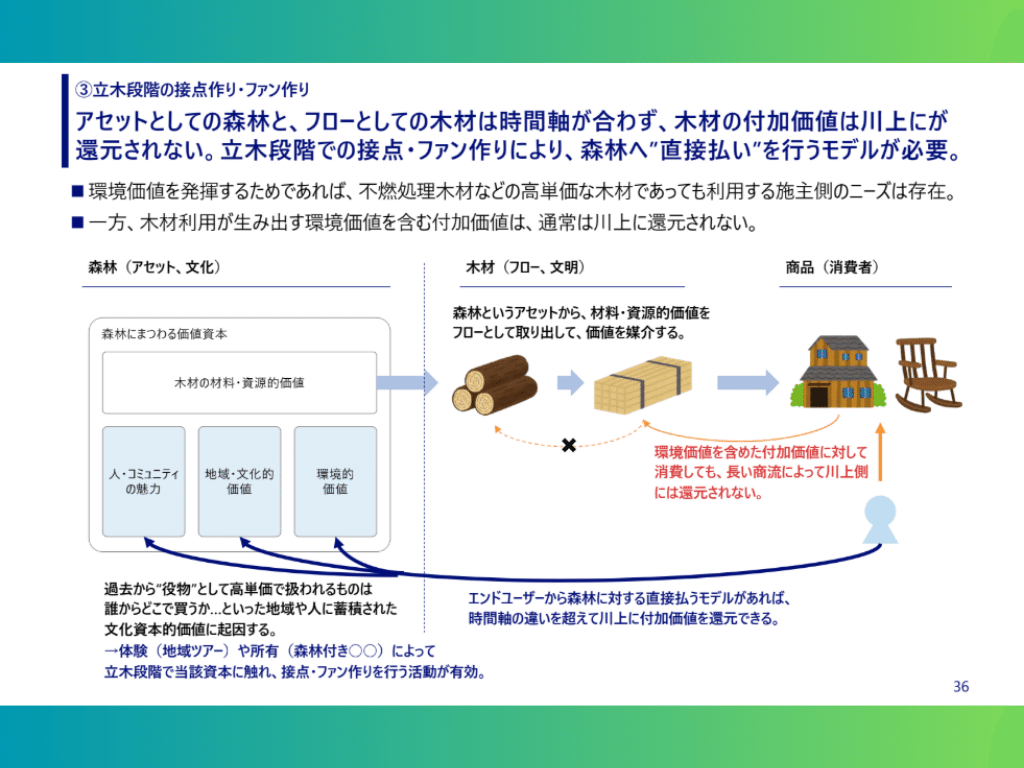

ストック・文化としての森林と、フロー・文明としての木材の時間軸の違い

中間)松原さんは、木材の文化資本的価値に着目して、木青連の活動をやられていたと認識しています。この観点でご意見いただけないでしょうか?

松原)先ほど古川さんも触れられていましたが、新しい付加価値を考えるうえで、森林と木材の時間軸の違いを認識する必要があると思っています。文化的な側面も含めてストック・資本として経営すべき森林の話と、文明の利器としてフロー・製品として取り出される木材の話は、時間軸が全く違うので、分けて話す必要があるし、その接点を考える必要があるなと。

中間)確かにストックとして資産価値が評価される森林と、フローとして貨幣的価値で評価される木材。留意すべきポイントが全く違う気がします。

松原)米国では、DIYは住宅や街自体の資産価値を高めるためにやっている側面があったりします。文化的価値が積み上がっていき、住宅の価値が上がっていく。一方、日本ではなかなか木造住宅において資産価値が語られることが少ないと認識しています。その状況を変えるために、炭素固定という、時間が経てば経つほど、長く使えば使うほど価値が高まるという特性を使って、資産価値に転換できないかという試行錯誤を行っていました。

技術革新によって環境やコミュニティへの貢献の可視化が容易になっていく。

中間)ついつい、短期的に貨幣価値に変換される木材としての価値に視点がいきがちですが、ストック・文化としての森林の”資産価値”に目を向けると、新しい付加価値が見えてきそうな気がします。

松原)資産価値って色んな側面があると思うんです。最近では人的資本経営という話もあったり、自然資本の話もそうですね。文化資本が蓄積していくと、それ自体が価値になったり、そのコミュニティへ所属する・貢献すること自体が価値にもなったりしていきます。

松原)これまで、森林の資産価値って、○万円/m3みたいに、木材に換算したときの価値しか語られていなかったと思うんですが、ドローンやレーザーといった測量技術の技術革新や、ブロックチェーンなどのデジタル技術の技術革新によって、それ以外の資産価値も把握しやすくなってきたという時代の変化を感じています。

中間)確かに、森林資源量や炭素吸収量などを測定・可視化していくソリューションは、研究機関も含めて様々なベンチャー・スタートアップが参入している領域。これは森林の資産価値の可視化ともいえるんですね。

松原)森林や環境への”貢献”は、成果が出るまでに時間がかかりますし、これまでは短期的な木材の話と間尺が合わなかった。でも、技術革新によって、その貢献の捕捉・予測・可視化ができるようになってきた。だからこそ、炭素吸収量とかを求めて早生樹を耕作放棄地で育てるとか、より環境価値が高い生物多様性に配慮した森林を育てるとか、棲み分けて多様な森が作られていくべきだと思いますね。

新しい付加価値の実現に向けて川上側が対応すべき3つのポイント

中間)お三方からそれぞれの視点でご意見いただきました。主に川下視点からの新しい付加価値について議論していきましたが、川上が関わる論点として、下記3つがあったかなと。それぞれについてディスカッションしたいと思います。

①適切な”規模”を設定することの重要性

②本当の”環境価値”を説明するためのトレーサビリティの必要性

③森林を含むコミュニティへの”直接支払い”の可能性

設計段階における川上・川下の対話の重要性

中間)冒頭の大庭さんの中大規模建築の話題と、古川さんの顔が見える木材の話題から、ただ大量に木材を使うことが、付加価値には繋がらないのでは…ということを感じます。

大庭)規模の議論は極めて重要で、私が「つな木」をやっていることも、その問題意識からきています。

古川)一方で、一定程度の量も重要ですよね。並材がある程度はけていくことで地域の林業・製材業は成り立っていくのかなと。元々CLTの話も、地域の山にB材C材が一杯あって出口をつくらなければ…というのが出発点だったと認識しています。それが実際の大規模木造の規模感になった時、その量や仕様に地域が対応できず、結果として誰も得しない状況になってしまっている側面もあるのでは。規模を小さくするということではなく、地域で循環できる適切な規模を設定するということなのかなと思います。

中間)適切な規模って実際どれくらいなんでしょうか?

大庭)用途や地域によっても異なるのですが、3,000m2以下、3階建て以下くらいの建築が、準耐火建築としていわゆる「あらわし」で木造が可能な規模感だと、木材に対する仕様が必要以上に高くならないので、地域材を活用できる可能性が高まると思います。

松原)家具材など、そもそも量がはけない製品もあるので、少ない量で高い付加価値を生んでいくこともやはり考えていくことは重要だなと思います。そこは実は世代感ギャップもあったりして、木材価値が今より高かった時代は、量を出すことで利益に繋がった側面もある。このあたりは業界全体で認識を改めていかないといけないポイントかなと思います。

中間)設計段階において川上と川下が対話する場があれば、川上側も地域材で対応できる範囲は拡がるし、川下側もちゃんと付加価値を訴求できますよね。どうしても受発注の商習慣の中で、”対話”になっていない、あるいは前提条件として情報が整理できていないことなどが課題にありそうです。

環境価値を求めた時のLCA・再造林率・トレーサビリティ

中間)環境価値を求める時代のニーズから木造ニーズも高まってきている一方、川上側のトレーサビリティ等の取り組みが不十分という意見もあったかと思います。

大庭)本当の意味で環境価値を求められた時、伐採搬出や乾燥で出すCO2なども含めてライフサイクルでの評価が必要となる場合はあります。これは建築や木材に限った話ではないですが、実際にこの木がどこから来て、本当に再造林しているのかは、商流を挟めば挟むほど分からない。施主から「本当に責任取れますか?」と詰め寄られた時に、市場や商社から買っている立場からすると、現状では自信をもって答えられない部分も正直あります。

古川)再造林の話は特に問題ですよね。施主としては払ったお金がちゃんと森に還元されているのかも気になるポイント。現状ではあまりそれを把握する手段が無い。しかしその情報の大切さは多くの人が理解するところだと思います。

中間)トレーサビリティの話は過去からずっと話題になってきながら、なかなか価値が認められてこなかった側面もあったのかなと認識しています。ただそれは、川下側が価値を感じていないということではなく、地域や産地の物理的なトレーサビリティだけでは不十分であり、施主のニーズに即した環境価値も含めたデータが必要なのではないかと感じました。

松原)トレーサビリティの価値は、川下だけでなく川上側にもあるのかなと。これだけ木材調達が難しい状況である一方、価格がなかなか上がってこないのは、本当の需要量を誰も把握できていないことに起因していて、この状況だと、需要と供給のバランスの中で価格が決まっていく市場機能が上手く機能しない。ちゃんとトレサビすることで、最終製品としてどう使われてどう価値を生んでいるかを把握することも重要なのではないかと思います。

森林の価値に対してエンドユーザーが直接支払うモデルの必要性

中間)松原さんから森林と木材の時間軸の違いという指摘がありました。木材加工で生まれる付加価値は、川上にはなかなか還元されないという構造において、施主などエンドユーザーが森林側に直接対価を支払うようなスキームは実現しないのでしょうか?

古川)木材価格にお金を載せるより、森林側で体験価値を創出して、そこへの対価の支払いを受け取るというのが、その地域材のファンを作るという意味でも可能性を感じています。木材価格に載せてしまうとお金を受け取って終わりになるのですが、ファンにしていけば、もっと長期的に繋がって価値が作っていける。

大庭)私もそのスキームは全然あると思います。例えば木造マンションと森をセットで売ってしまうとかはアリだと思っているんです。

松原)木材の消費者ではなくて、森の所有者のしてしまうってことですね。

大庭)そうそう、生活の中で使われている木材と森を、それくらいダイレクトに繋げていくことが大事だと思うんです。活用されていない社有林とかと繋げていくとか、大手ディベロッパーも動きがでてきていますし、私への相談も増えてきています。

中間)神戸大学で行っている里山広葉樹活用プロジェクトなど、里山の雑木林に、立木時点でタグ付けして情報を発信し、先にエンドユーザーを集めてから伐採するモデルを模索していたりします。川上へ付加価値を還元するには、木材になる前の情報で付加価値を生んでいく必要があるのかもしれないですね。

古川)これも、特定のユーザーのニーズだけ聞いちゃうと、そのユーザーが欲しい材だけもってっちゃって後はチップ…みたいになってしまうので、多様な川下のニーズを先に集めることで、森林全体の価値を高めることができるのかもしれないですね。

レポートをDLする

本座談会の内容を整理してまとめたレポートを下記より閲覧・DL可能です。合わせてご確認ください。

最新情報をキャッチアップする

『FLAG』では、「社会課題を解決し得る、新しい技術やアイデアの“社会実装”を推進する」ための"実証事業"に関する公募情報、実践的なコンテンツを配信しています。

公式SNSのフォローよろしくお願いいたします。